パラグラフの考え方

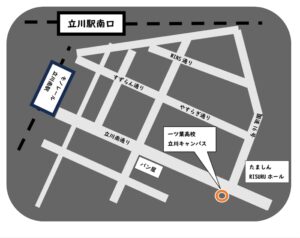

通信制 一ツ葉高校 立川キャンパスの比嘉です。

アメリカの大学で使われているエッセイ/レポートの教科書のいくつかに目を通してみると、

どのテキストでも必ずパラグラフの意識を徹底するように教えています。

日本で論文の書き方の教科書として定番である

木下是雄の『理科系の作文技術』(中公新書)もパラグラフについて

このようなアメリカの教科書をもとに簡潔に説明しています。

このパラグラフの考え方をしっかり把握していれば、

読む場合だけでなく自分が書くときにも何をどう書けばよいのかが明確になります。

さて、英語の文章を読む時にももちろんパラグラフの構成を理解していることが役に立ちます。

パラグラフはトピック・センテンスとそれを支えるサブ・センテンスから構成されています。

言いたいことを「ざっくり」述べている一文が必ずパラグラフの冒頭もしくは、

前半部分に含まれています。

このトピック・センテンスは一番大事な文なので正確に読み取ることが必要です。

それ以外は、この最重要の文を支える展開部(サブ・センテンス)となっています。

そこでは主張の根拠や事例、データが述べられています。

最後に締めの文(次のパラグラフを導く文)が来て、パラグラフが閉じます。

このパラグラフの構造を把握しているだけでも、

文が長々と続いているという意識とはかなり違ってくると思います。

通信制 一ツ葉高校 立川キャンパス 比嘉

通信制高校

通信制高校

通信制高校 一ツ葉高校

通信制高校 一ツ葉高校  キャンパス紹介

キャンパス紹介

0120-277-128

0120-277-128